Michela Niccolai, musicologue, Docteur de recherche en Musicologie (Saint-Étienne/Pavie) est

actuellement chargée du travail de catalogage et identification du Fonds Bornemann au Palazzetto Bru-Zane. Elle a terminé un contrat

post-doctoral à l’Université de Montréal (OICRM, 2010-2012) avec un projet autour des écrits musicaux et sociaux de Gustave

Charpentier (en préparation chez Vrin). Elle a consacré une monographie à ce compositeur, La Dramaturgie de Gustave Charpentier

(Brepols, 2011), issue de sa thèse doctorale. Pour le même éditeur, elle a publié la première édition critique de mise en scène

lyrique : Giacomo Puccini et Albert Carré : « Madame Butterfly » à Paris (2012 ; 1er prix ‘Gouden Label’ Award 2014,

Klassiek Centraal, Belgique), suivie par l'édition critique de la mise en scène de la création de Pelléas et Mélisande de

Debussy (Brepols, sous presse, printemps 2017). Elle a également été chef de projet à la Bibliothèque historique de la Ville de

Paris (Paris) pour la réalisation du nouveau catalogue des mises en scène lyriques du fonds de l’Association de la Régie théâtrale.

Auteur de plusieurs ouvrages collectifs et de nombreux articles sur l’opéra en France et en Italie

à la fin du XIXe siècle, elle s’occupe aussi des formes de spectacle du théâtre musical léger (opérette, music-hall, café-concert,

chanson...) entre XIXe et XXe siècles.

Publications citées dans la bio :

Niccolai Michela, Giacomo Puccini et Albert Carré : « Madame Butterfly » à Paris, Turnhout, Brepols, 2012 (Mise en scène,

i), 334 p. 1er prix 'Gouden Label' Award 2014, Klassiek Centraal.

Ead., La Dramaturgie de Gustave Charpentier, Turnhout, Brepols, 2011 (Speculum Musicae, xvii), 540 p.

Ead., Debussy’s « Pelléas et Mélisande ». The Staging of Albert Carré, Turnhout, Brepols, 2017, 252 p.

Articles publiés sur le site de l’ART :

- La Jacquerie de Lalo et Coquard sur scène (Lyon, Grand Théâtre, 1895, et Paris, Opéra Comique, 1895)

- Louise de Gustave Charpentier sur la scène de l’Opéra-Comique (2 février 1900)

- Les deux Manon de Jules Massenet (Paris, Opéra-Comique 1884 et 1898)

- Une Traviata Second Empire signée par Albert Carré (Paris, Opéra-Comique,1903)

Dans le dossier de presse de la création monégasque de La

Jacquerie (mars 1895), et dans celui de sa reprise à l’Opéra-Comique neuf mois plus tard, de nombreux aspects du livret et

de la partition sont analysés. Ce n’est étonnamment pas le cas de la composante visuelle : aucun article ne prend en compte les

diverses mises en scène de l’opéra posthume de Lalo achevé par Coquard.

Jusqu’à aujourd’hui, nous ne pouvions qu’imaginer la scénographie de cet opéra moyenâgeux, car il

semblait n’exister aucun document d’époque permettant de s’en faire une idée précise, excepté une gravure de presse publiée sur L’Illustration.

Aucune trace de livret de mise en scène – support qui permettait de fixer sur papier les plantations des décors et d’indiquer les

déplacements des chanteurs dans l’espace ainsi défini – ne figurait dans la collection très imposante de l’Association de la Régie

théâtrale (ART, Bibliothèque historique de la Ville de Paris). Dans le catalogue de cette dernière une « autre » Jacquerie,

bien plus ancienne que la nôtre et attribuée à Joseph Mainzer (Paris, Théâtre de la Renaissance, 10 octobre 1839), était toutefois

mentionnée.

La « première » Jacquerie de Joseph Mainzer

Ce compositeur et musicographe actif dans la première moitié du XIXe siècle (1807-1851) consacre

son activité à l’apprentissage et à la théorisation du chant choral, conformément à la fonction pédagogique qu’il conférait à cette

forme de musique populaire. C’est à travers cet engagement dans l’éducation populaire qu’il choisit de mettre en musique La

Jacquerie sur un texte de Ferdinand Langlé et Alboize. L’intrigue, tout comme dans l’œuvre de Lalo-Coquard, est articulée

en quatre actes, mais les lieux ainsi que les noms des personnages divergent :

- Acte I : carrefour de forêt avec, à droite, une Madone

- Acte II : autre coin de forêt où la maison de Robersart et d’un villageois sont l’une en face de l’autre, sur le fond les montagnes ; à droite l’église de l’abbaye, à gauche les murs du château.

- Acte III : salle du château ; grand balcon au fond, à côté du balcon un prie-Dieu, une statue de la Vierge recouverte d’un voile brodé d’argent

- Acte IV : champ clos. Le peuple et les Jacques entourent la barrière.

Dans le livret ne figure pas le rapport filial bien présent dans celui de Blau et Arnaud proposé à

Lalo puis Coquard. En revanche, les deux opéras estiment nécessaire qu’une histoire d’amour contrebalance la sauvagerie des luttes

entre jacques et seigneurs, afin de varier et d’accentuer les situations dramatiques.

Une découverte inattendue

Curieux de mieux connaître cet opéra de Mainzer qui n’a guère laissé de traces dans l’histoire du genre, nous avons souhaité étudier sa représentation scénique. Mais une fois le document de la Bibliothèque historique entre les mains (côte BHVP, 8-TMS-02593 (RES)), nous nous sommes aperçu qu’il ne s’agissait pas de la mise en scène pour La Jacquerie de Mainzer mais, au contraire, bel et bien celle prévue pour l’ouvrage de Lalo et Coquard.

Ill. 1. Couverture La , BHVP, La Jacquerie-8-TMS-02593 (RES) (34)

Il s’agit d’un cahier manuscrit contenant deux documents : d’abord la mise en scène pour La

Vivandière de Benjamin Godard suivie de celle de La Jacquerie de Lalo. Sur la

couverture figure la mention: « Lyon – Saison 1895-1896 » et, à la fin du cahier, la signature du copiste : Maurice Stréliski. La

mise en scène apparaît complète dans ses diverses composantes : plantation du décor (un pour chaque acte), mouvements scéniques et,

à la fin, liste des costumes.

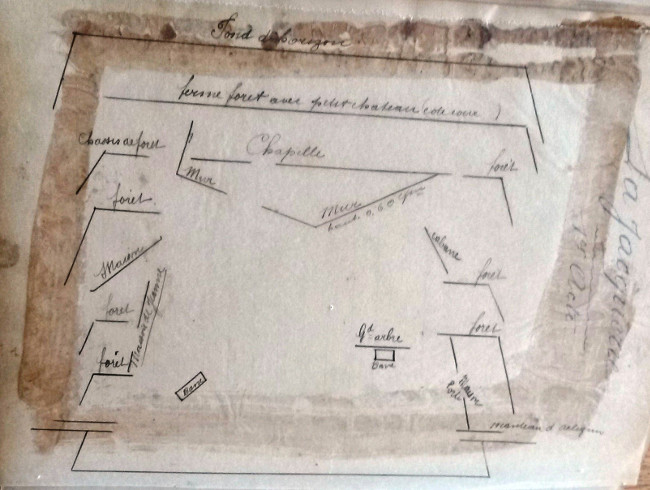

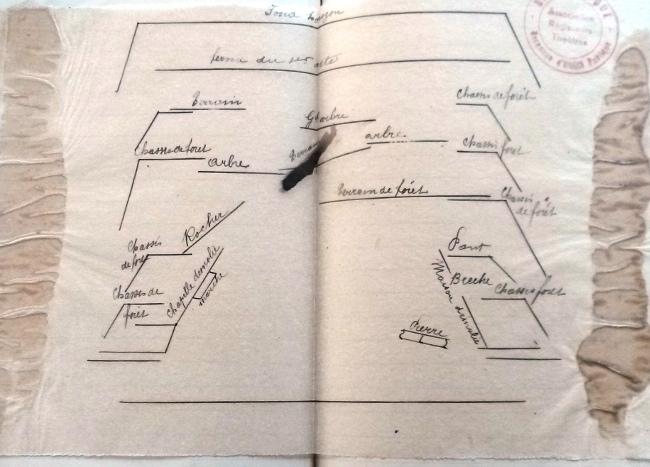

Ill. 2. La Jacquerie acte I, BHVP, 8-TMS-02593-RES

Après la Principauté de Monaco, sous la direction et avec la mise en scène de Raoul Gunsbourg (9

mars 1895), La Jacquerie débute une véritable tournée en France : d’abord au Grand Cercle

d’Aix-les-Bains (9 septembre 1895), selon la coutume de la « version de concert » sans représentation scénique, et avec l’une des

interprètes et le chef d’orchestre de la création : Mme Deschamps-Jéhin dans le rôle de Jeanne et son mari, Léon Jéhin, à la

baguette. Puis, au Grand-Théâtre de Lyon (27 novembre 1895), avant la production de la fin de l’année à l’Opéra-Comique (Châtelet,

23 décembre 1895, cette fois avec Marie Delna dans le rôle de Jeanne). Il est actuellement difficile d’établir si c’est la « soirée

triomphale » à Aix-les-Bains (Le Figaro, 10 septembre 1895) qui a poussé le nouveau directeur du Grand-Théâtre de Lyon,

Albert Vizentini, à peine entré dans ses fonctions, à choisir cet opéra pour sa saison dont le début était imminent. En revanche, la

presse, depuis la création monégasque, avait déjà colporté la rumeur de la reprise parisienne à l’Opéra-Comique. Quant à La

Vivandière, elle aussi a été reprise dans la même saison à Lyon, au début du mois de janvier 1896.

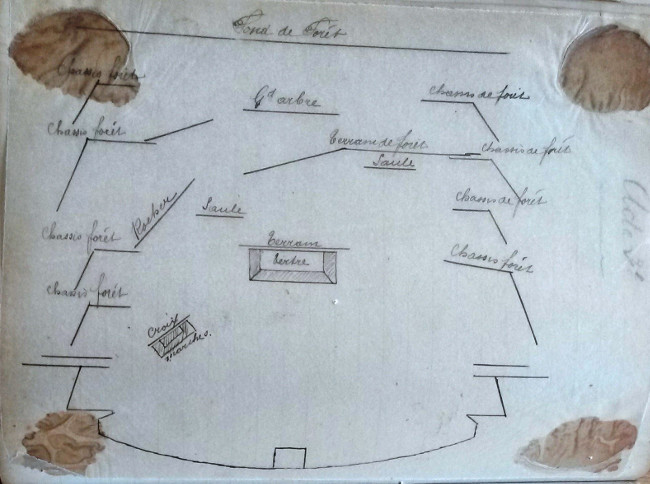

Ill. 3. La Jacquerie , acte II BHVP, 8-TMS-02593 (RES)

Après une comparaison de l’écriture de ce cahier avec d’autres exemplaires (concernant d’autres

opéras) présents dans le fonds de mises en scènes lyriques de l’ART, nous avons pu confirmer avec certitude la rédaction du document

par Maurice Stréliski (1870-1950), qu’y appose aussi sa signature. Arrivé au Grand-Théâtre en qualité de « régisseur général »,

c’est la première fois que Stréliski occupe un poste à grandes responsabilités dans un théâtre de renom. Il avait travaillé dès

l’âge de 16 ans sous l’égide de son père (1886-1892), puis il était parti en province, s’occupant toujours de spectacles lyriques.

C’est son poste à Lyon qui lui ouvrira plus tard les portes du théâtre de Liège (dont il sera directeur de la scène à partir de

1911) puis, en 1923, de la Gaité-Lyrique à Paris.

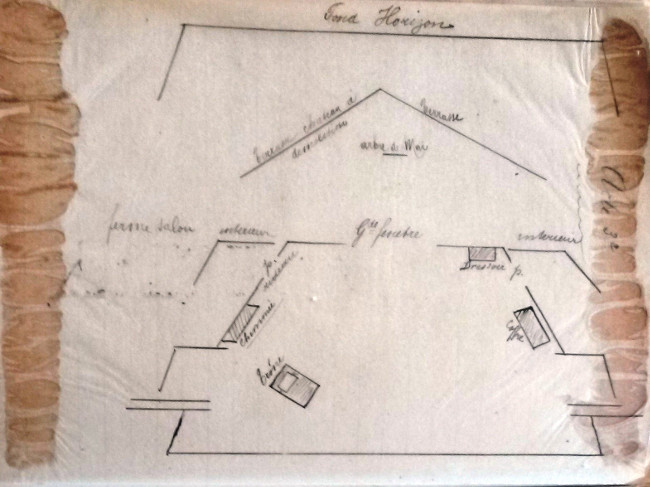

Ill. 4. La Jacquerie, acte III BHVP, 8-TMS-02593 (RES)

Parmi les tâches à accomplir, le régisseur général doit se procurer des mises en scène (provenant

essentiellement des salles parisiennes) à utiliser dans le théâtre où il est engagé. Il n’est pas supposé créer une nouvelle mise en

scène (pour laquelle il y a le « metteur en scène » lyrique, figure qui s’affirme à partir du dernier tiers du XIXe

siècle), mais de faire en sorte que les minutieuses indications des livrets de mise en scène soient respectées à la lettre. Pour

cette raison il nous semble peu probable que la mise en scène contenue dans le cahier de Maurice Stréliski ait été rédigée par

lui-même pour le Grand-Théâtre de Lyon. On peut en revanche émettre l’hypothèse que Stréliski soit venu à Paris, à l’Opéra-Comique,

pour étudier la mise en scène qui était en train de se préparer pour la reprise du mois de décembre suivant et qu’il l’ait copiée

pour l’utiliser à Lyon (étant donnés les temps très courts pour les répétitions de la musique et de la mise en scène après l’arrivée

du nouveau directeur et du nouveau régisseur général). La pratique théâtrale de la deuxième scène lyrique nationale prévoyait

environ trois mois de répétitions (septembre-décembre 1895) pour préparer les nouvelles productions, cela confirmerait notre

hypothèse d’échange entre Paris et Lyon.

Ill. 5. La Jacquerie, acte IV BHVP_-8-TMS-02593 (RES)

Mais quelle vision artistique nous donne ce document si précieux ? Celui d’une mise en scène traditionnelle avec beaucoup d’importance confiée aux mouvements de foule, dans le respect de la partition de Lalo et Coquard. L’image représentée est celle un Moyen Âge qui, pour reprendre les mots de Pierre Sérié, « ne saurait procurer au spectateur le moindre frisson tant [il] relève de la formule usée jusqu’à la corde ». Nous sommes loin des fortes passions suggérées par Lalo : Robert n’apparaît ni « follement amoureux », ni véritablement « fanatique » pour la cause des Jacques, et Jeanne, pour sa part, semble une figure hiératique et sage bien plus que « sauvage et illuminée ».

La mise en scène restitue un univers figé, somptueux, dans lequel les échos du Prophète de Meyerbeer et du Roi d’Ys de Lalo sont visuellement présents jusque dans la description des costumes :

Jeanne : costume genre Fidès (du Prophète)

Blanche : costume genre Roi d’Ys […]

Dames [au 3e acte] : costumes du Roi d’Ys

Si, dans la presse qui rend compte de la création à l’Opéra-Comique, on ne trouve aucun commentaire lié au moins aux mouvements de

foule déjà mentionnés, c’est peut-être parce que le public parisien était habitué à ce genre d’organisation spatiale, au moins

depuis Manon de Massenet (1884), avec la mise en scène de Léon

Carvalho. Dans la presse monégasque, en revanche, l’utilisation scénique des choristes et des figurants avait séduit les

critiques au lendemain de la création.

Un directeur-artiste

Quant à la mise en scène, M. Raoul Gunsbourg, directeur de l’Opéra de Monte-Carlo, fait de véritables miracles. Doué d’une volonté de fer et d’un large esprit d’initiative, M. Gunsbourg déploie une activité qui tient du prodige, veillant à tout et ne laissant rien à l’aventure. Sur une scène des plus exiguës, il parvient à faire mouvoir des masses chorales relativement nombreuses avec un entrain et une ingéniosité qui donnent l’illusion de la réalité. (Antonin Proust, Le Matin, 10 mars 1895)

L’un des épisodes les plus appréciées par le public de chaque représentation est celui du Stabat Mater de Jeanne, qui clôt le deuxième acte : il est très court (à peine une minute), mais décisif par l’atmosphère de recueillement qu’il permet de créer. Le nœud dramatique de la tension entre Robert et Jeanne touche ici à son apogée, tout en se teintant de « sacré » à la fin de la scène.

Les raisons qui font qu’après les représentations parisiennes de la saison 1895-1896, La Jacquerie n’a pas été reprise jusqu’aujourd’hui, devraient être recherchées au-delà de la partition. La composante visuelle assume, dans l’opéra, un rôle souvent décisif, détournant même parfois de la musique. Dans La Jacquerie, il est probable que la représentation d’un Moyen Âge déjà connu, ne provoquant aucune réelle curiosité chez le public, a desservi une partition fort intéressante et, par moment, extrêmement moderne.

1 Ce texte a été publié en version papier dans le livre-disque Édouard Lalo. La Jacquerie, Alexandre Dratwicki (dir.), Palazzetto Bru Zane/CMRF-Ediciones Singulares, 2016 (Opéra français/French Opera), p. 18-23 ; voir :

http://www.bru-zane.com/?pubblicazioni=la-jacquerie-1895&lang=fr.

Michela Niccolai

L’auteur remercie le Palazzetto Bru Zane pour en avoir permis la diffusion sur ce site.