_casares.jpg)

(Photo Roger Viollet)

Séverine Mabille signe dans le mensuel Rappels les articles consacrés à l’histoire du théâtre. Elle a également collaboré à divers ouvrages comme Le dictionnaire international du bijou, Phèdre : Le choix de l'absolu ou Suzanne Lalique-Haviland, Le décor réinventé. Conférencière et Chargée de missions dans plusieurs musées, elle a aussi mis en scène quelques correspondances dans des “ lieux de mémoire ”. Elle travaille aujourd’hui avec des comédiens ou des metteurs en scène comme Anne Delbée.

_casares.jpg)

Maria Casarès dans Le Malentendu d' Albert Camus

(photo Roger-Viollet)

Dans son livre, Résidente privilégiée, Maria Casarès évoquera sa terre natale nous offrant un portrait d'elle en taille douce : « Les fées qui ont présidé à ma naissance, l'éducation reçue, la courte existence dans les douces terres galiciennes frappées par l'eau de l'Atlantique, m'ont dotée de quelques trésors. Une santé à toute épreuve, le sens du balancement des saisons, le goût de la nature en partant du naturel, le pouvoir de concentration, l'imagination, un intérêt passionné pour le cœur humain, l'attrait du mystère, la quête d'univers poétiques, le dégoût de la vulgarité où qu'elle se trouve, les richesses de la solitude, un caractère fort, la générosité, l'amour de ceux qui m'avaient faite, la fierté de ce qu'ils m'avaient donné, La familiarité des textes, des rituels, de la musique, du spectacle théâtral, une prescience de la vie publique, des marées humaines, des vanités de la gloire ; et surtout le sens du sacré, une acceptation vivante, profonde et véhémente devant la vie et la mort et l'ébauche d'un désir pour réussir l'une et l'autre en essayant d'en chercher ou de leur donner un sens. Ces dons portaient avec eux leurs revers ; et la sauvagerie, la peur des villes, un individualisme forcené dans une époque qui nous mène tout droit à la fourmilière, le besoin féroce d'indépendance et de vie multipliée, la démesure une morale personnelle mais rigoureuse en prise avec la revendication constante des libertés, les inhibitions nées de l'orgueil, une répulsion pour la foule et aussi un penchant certain vers un redoutable despotisme inconscient d'abord, révélé ensuite, déguisé en fin et que je dois encore combattre comme la violence, malgré ce remarquable exutoire qu'est le théâtre (…) Mais quand je pense à ce labyrinthe qu'est l'homme et à ses sublimes ambiguïtés, je ne sais plus où se cachent la fée et la sorcière, et mon émerveillement devant cette infinie complexité, c'est encore là, durant mon enfance, en Galice, que je l'ai découvert. »

Maria-Victoria débarque à Paris avec sa mère, Gloria, à l'automne 1936, à l'âge de 14 ans. Son père, Santiago, ministre du gouvernement républicain, les éloigne par crainte de l'avancement des troupes franquistes. Avocat de formation, dandy de surcroit, iln'hésitait pas à rédiger certains actes en vers. Il sera l'une des références de sa fille, tout au long de sa vie, au même titre qu'Albert Camus.

Quatre plus tard, elle suit une amie au Conservatoire. Béatrix Dussane consigne ses premières impressions dans son journal : « Ce matin, un un petit événement. Colonna Romano m'amène une jeune espagnole aux yeux verts, aux épais cheveux noirs. Elle est réfugiée à Paris avec sa mère. La petite est menue, avec un air un peu de chèvre sauvage, et pourtant une curieuse diction. Elle parle encore très imparfaitement le français, et – catastrophe ! - me passe Sylvia du jeu de l'amour ! Si elle doit un jour être quelque chose, ce qui ne paraît pas impossible, elle ne sera jamais Sylvia. Elle se nomme Maria Casarès. En dehors de la scène, elle n'a pas dit quatre paroles. Ou sera-t-elle l'année prochaine ? J'aimerais la revoir... » L'année suivante, Casarès intègre sa classe : « Elle demeure infiniment séduisante, et tout autant mystérieuse. Correcte, parfaitement élevée, déférente même, je ne la sens cependant encore véritablement attachée à la classe. Elle manque souvent. Quand elle revient elle dispose, pour excuser son absence, de prétextes si bien choisis, présentés avec tant de charme que ne pas feindre de les croire serait manqué de respect que mérite toute parfaite œuvre d'art (…) Casarès est de ces natures à qui il faut laisser la paix d'abord, si on veut pouvoir exercer sur elles quelques bienfaisantes influences, parce que les disciplines, les autoritarisme et les coercitions échouent contre un instinct majeur qu'elle possèdent, et qui leur fournit généralement toutes les ressources nécessaires à la sauvegarde de leur indépendance. » La rigueur de cette institution froisse la vagabonde, elle fête ses vingt ans sur la scène du théâtre des Mathurins où elle interprète le rôle éponyme dans Deidre des douleurs de Synge mise en scène par Marcel Herrand.. Sa ferveur embrase les spectateurs, consume la critique, la voie royale se dessine devant elle, Marcel Carné l'engage pour Les Enfants du paradis : Son visage stigmatisé par la passion pour un homme (Jean-Louis Barrault) que tout son être porte vers Garance (Arletty) est l'une des images les plus signifiantes du cinéma française. À une époque où les ombres aiguisaient les sentiments qui impressionnaient la pellicule en noir et blanc.

En 1944, elle tourne sous la direction de Robert Bresson : Les Dames du bois de Boulogne. Ce chef d'œuvre reçoit un accueil mitigé, Bresson en fait porter la responsabilité à l'actrice. Ce sont les premières interrogations, elle évoquera plus tard ses rapports avec le cinéma : « Spectatrice pourtant passionnée et émerveillée devant les acteurs de cinéma qui ont su créer des figures presque mythiques, sensible même à ceux qui apparaissent un moment pour recueillir en eux et représenter une époque ou même une mode, pour ma part, peut-être parce que je porte en moi une forme autre de narcissisme, je n'ai jamais pu de l'autre côté de la caméra m'attacher à une telle quête ; et du coup, cherchant inlassablement et vainement matière à création qui me tirerait hors de moi-même, réduite à l'état de totale passivité, incapable d'oublier le truchement mécanique pour imaginer des spectateurs vivants, agissant, possibles, je vaquais vide et disponible dans les répits ; et aussi dans ma vie- à moins qu'un roman comme celui de Stendhal, avec la proposition d'un univers et d'un personnage donnés, ne viennent teinter mon comportement quotidien de nuances que je pouvais exprimer dans la réalisation du film qui lui était consacré. » Jean Cocteau la sollicitera pour ses deux Orphée ainsi que Christian-Jacque pour La Chartreuse de Parme, avec Gérard Philipe, ses apparitions se feront de plus en plus rares jusqu'à La Lectrice de Michel Deville en 1988.

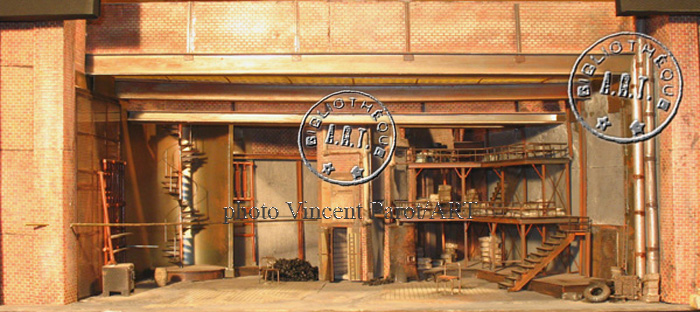

Les Épiphanies d'Henri Pichette - Décors de Matta

Maquette reconstituée - Collection A.R.T.

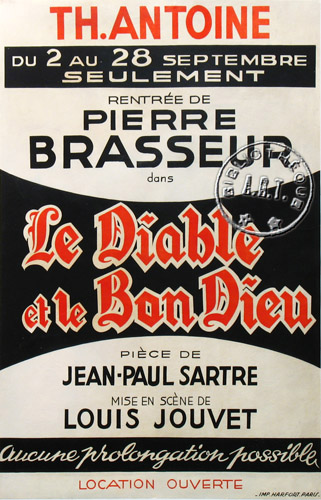

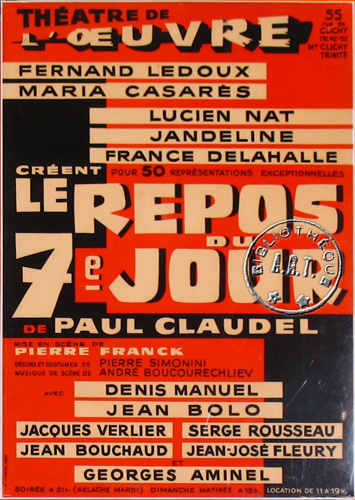

En 1943, elle rencontre Albert Camus lors de la lecture du Désir attrapé par la queue de Picasso. Il l'engage pour Le Malentendu, toujours aux Mathurins. La pièce est un four, qu'importe un couple mythique s'est formé, indissociable malgré les ruptures et la mort. Il l'appelle « Guerre et Paix », elle l'évoquera avec pudeur dans ses souvenirs : « J'ai aimé et j'aime Camus parce que, pris dans ses contradictions qu'il était le premier à dénoncer, même dans les moments de diversion sans lesquels aucun homme ne peut subsister, il a employé toute son attention à ne jamais se laisser distraire de cette veine vive qu'il suivait à même la surface de la pierre sans jamais s'en détourner, au risque même parfois de « sembler » perdre de vue, la ligne même à laquelle il s'attachait pour rester fidèle à sa passion de justice et de vérité. » Après une collaboration avec André Barsacq, il met en scène Les Frères Karamazov dans une adaptation de Jacques Copeau à l'Atelier, Dussane souligne l'adéquation entre « l'Espagne de Casarès et la Russie de Dostoïevski », sa carrière s'emballe : Roméo et Juliette de Jean Anouilh toujours avec Barsacq à l'Atelier (1946), Les Épiphanies d'Henri Pichette, première rencontre avec Gérard Philipe, dirigée par Vitaly aux Noctambules (1947), L'Etat de siège de Camus mise en scène de Barrault à Marigny (1948), Le roi pêcheur de Julien Gracq monté par Marcel Herrand au théâtre Montparnasse (1949), Les Justes de Camus, direction Paul Oetly à Hebertot (1949) La Seconde de Colette par Leopold Marchand à la Madeleine (1951), Le Diable et le Bon Dieu de Sartre, sous la houlette de Louis Jouvet, au théâtre Antoine (1951)...

Yves Brainville et Maria Casarès dans Les Justes d'Albert Camus

(photo DR)

Béatrix Dussane intervient, une nouvelle fois, dans sa vie pour l'inciter à entrer à la Comédie-Française afin de jouer avec elle la Jeanne d'Arc de Péguy sous la direction de Charles Gantillon. Dans son journal en avril 1952, elle écrit : « Maria est engagée, elle vient de me téléphoner pour me l'annoncer. Je ne suis pas blasée de ces choses surtout quand il s'agit d'un être comme elle. Elle entre dans la Maison comme il fallait qu'elle y entrât, en artiste de premier rang, ayant conquis et affirmé sa personnalité et fait son nom. Dix ans après ce concours (celui du Conservatoire) au résultat dérisoire. Quel chemin elle a fait dans ces dix ans ! Va-t-on savoir et vouloir la mettre en valeur à la Comédie, et lui trouvera-t-on des partenaires de son style ? » Finalement, Casarès débute dans Six personnages en quête d'auteur de Pirandello, en remplacement de Renée Faure alitée, les étudiants prennent d'assaut les dernières galeries, un journaliste stéphanois s'enthousiasme non sans grandiloquence : « C'est notre nymphe noire qui pénètre sous ces lambris(...) déchirant, d'un grelottement de rire, les nuages qui l'enténèbrent et au fond desquels elle nous paraîtrait inaccessible. » Dussane profite de ces moments d'intimité pour l'interroger sur le mystérieux travail de comédien, elle répond : « Je lis le rôle, je le relis, et je le relis encore tantôt tout bas, tantôt, par moments, selon les passages en l'articulant. Le personnage peu à peu se lève et m'apparaît par place. Un mot, un son jaillissent, qui forment des repères, des jalons. Je tente ensuite de construire les ponts qui les rejoignent... Je marche vers ce qui m'est apparu, je tente de le rejoindre au moyen de ce qui est en moi. » Elle participe à de grands projets : Dom Juan de Molière dirigé par Jean Meyer (1952) ou Le Carrosse du saint Sacrement de Mérimée mise en scène par Copeau (1953) mais très vite, comme à l'époque du Conservatoire, ce carcan lui pèse et elle souhaite, ardemment, y échapper. En février 1954, elle est libérée de son engagement au Français.

Dés le mois de juillet, elle rejoint le TNP pour incarner, auprès de Jean Vilar, Lady Macbeth dans le drame de Shakespeare. Guy Verdot, dans Franc-Tireur, dépeint sa façon de se mouvoir comme « une torche embrasée « », elle réveillait, selon lui, « les échos moyenâgeux des pierres du Palais des Papes. » Maria Casarès épouse avec fougue l'idéal, commun à chacun de ses camarades (Gérard Philipe, Monique Chaumette, Philippe Noiret ou Silvia Monfort...) de revivifier l'essence du théâtre grec : rassembler pour aiguiser la réflexion citoyenne. Sur les gradins d'Avignon, comme à Epidaure, se côtoient toutes les classes de la société. Pour certains, l'expérience est nouvelle, elle aurait été impossible dans le confinement d'une salle à l'italienne. Dans une lettre adressée à Vilar un habitué des nuits avignonaises dénonçait avec une conviction, non dénuée de finesse, les raisons de cette désertion : « Si l'ouvrier ne connait pas Le Cid, c'est que personnes n'a essayé de lui faire connaître. S'il ne va pas le voir, c'est parce qu'il a peur de l'ambiance d'une salle de spectacle où les manteaux et les robes chics, les poseurs et les snobs, quelque peu esbroufeurs, qui disent tout haut et d'une façon pédante leurs réflexions l'intimident. » L'aventure dure six ans : Marie Tudor d'Hugo (1955), La Ville de Claudel (1955), Le Triomphe de l'amour de Marivaux (1956), Ce fou de Platonov de Tchekhov, (1956) Phèdre de Racine et Le Cid de Corneille ((1958), Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare (1959).Vilar, ému par son départ, la remercie en ces termes : « Nous te regretterons... Au nom de tous, je te remercie de ce que tu as fait avec nous et pour nous. »

Le temps des troupes est définitivement révolu, désormais la tragédienne choisira, au grès de ses humeurs et de ses engouements, tel ou tel compagnonnage. Après avoir exploré l'univers de dramaturges reconnus, souvent sous la direction de metteurs en scène confirmés, elle choisira de s'attacher à des talents émergents, curieuse des changements qu'ils présagent. Les décennies qui s'annoncent se liront comme l'inventaire contrasté d'un cabinet de curiosités.

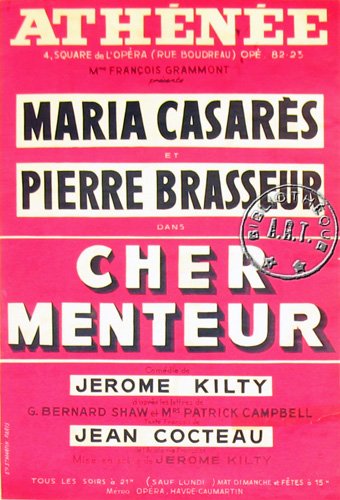

Elle retrouve, en octobre 1960, Pierre Brasseur dans Cher Menteur de, et mise en scène, par Jerome Kilty d'après une adaptation de Jean Cocteau. La scénographie est signée par la fantasque antiquaire, Madeleine Castaing et les costumes de madame Grès. La correspondance de Shaw et de l'actrice Pat Campbell rencontre un vif succès. Le Parisien-libéré , séduit par ce «magnifique duo» insiste sur «la sensibilité agressive» de Casarès sublimée par «la simplicité nuancée d'amertume» de Brasseur. Pour sa prestation, unanimement saluée, elle reçoit le Prix du Brigadier.

Maria Casarès, son Brigadier et Pierre Brasseur

(photo DR)

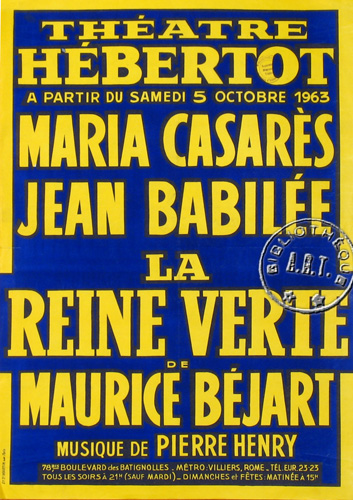

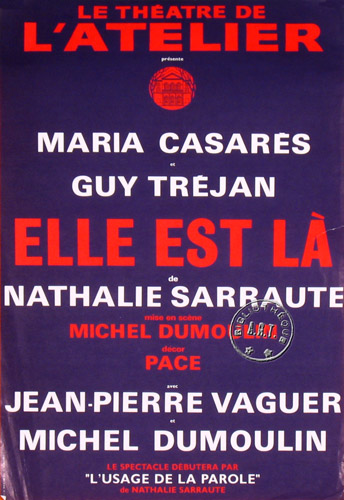

Elle interprète encore Claudel et se confronte à Genet : un pont, pour reprendre un symbole récurrent dans ses textes, entre spiritualité et l'humanité la plus crue. Dans ses souvenirs, elle tracera un parallèle entre les deux : « Jamais, avant de rencontrer Genet vingt ans après, je n'ai connu un auteur qui multiplie les trouvailles de génie pour l'interprétation et la mise en scène, comme le faisait Claudel. Sourd à tout ce qui pouvait le détourner de sa musique intérieure, il inventait en veux-tu en voilà de images plastiques, des mouvements, des gestes, à la fois justes et inattendus, d'une beauté et d'un pouvoir d'évocation à couper la respiration. » Elle multiplie allégrement les expériences et les genres, constamment à la recherche de cette dualité, de scènes nationales en tournées : Avec Maurice Béjart, A la recherche de Don Juan (1961), La Reine verte (1963) et La Nuit obscure (1968), La Danse de mort de Strindberg sous la direction de Claude Régy (1970), Bazajet de Racine dirigée par Jean Gilibert (1974), Peer Gynt dIbsen (1980) et Les Paravents de Genet (1983) Quai Ouest de Koltès (1986) montés par Patrice Chéreau, La nuit de madame Lucienne de Copi mise en scène par Jorge Lavelli (1985) ou Hécube d'Euripide dirigée par Bernard Sobel (1988) qui lui vaudra un Molière, entre autres...

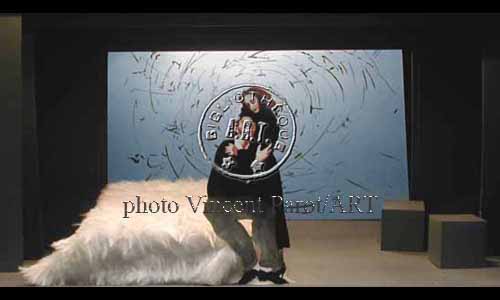

La Reine verte de Maurice Béjart, Théâtre Hébertot, 1963

Collection A.R.T.

Les années 90 inaugurent l'ère de l'ancrage pour cette exilée, consacrée par le Grand Prix national du théâtre : « Dans le miroir même que la scène me donnait et où je me retrouvais, intimement liée au monde, j'ai cherché loin des écoles, modes, académies ou partis pris d'où qu'ils viennent, à réinventer les sentiers enfouis où courait mon obscure fidélité. » elle privilégie le théâtre de Gennevilliers, dirigé par Bernard Sobel, et celui de la Colline, confié à Jorge Lavelli. Sous l'égide de Bernard Sobel, elle incarne madame Pernelle dans Tartuffe : Elle quittait rapidement la scène pour rejoindre la salle d'à côté, se changeait plus rapidement encore afin d'incarner le Pape dans Elle de Genet, sous la direction de Bruno Bayen puis rejoignait ses camarades pour le 5eme acte de la pièce de Molière. Après avoir campé un Lear, halluciné et hallucinant, en 1993 elle endosse, deux ans plus tard, son dernier costume, celui de Celsa Guttièrrez, pour Les œuvres complètes de Billy the Kid de Michael Ondaatge, mise en scène de Frank Hoffman, à la Colline. La presse s'enflamme, la compare à Sarah Bernhardt et à Ludmilla Pitoëff, la qualifie de « dernier monstre sacré », les hyperboles fusent avant de retomber en pluie de cendres sur la dépouille de la comédienne. Cette même année, elle accorde l'une de ses dernières interview au journal El Pais : « Tout est éphémère. C'est pourquoi j'aime le théâtre et pas le cinéma. C'est ici et maintenant et c'est là que tout s'achève. Ce n'est pas un jeu, mais c'en est un cependant. C'est la meilleure représentation de la vie. »

Elle s'éteint le 22 novembre 1996, le lendemain de son anniversaire, dans sa maison d'Alloue, en Charente, devenue depuis la Maison du comédien-Maria Casarès.

Dans les semaines qui suivront sa mort, un journaliste écrira, avec une condescendance imbécile, qu'elle avait toujours refusé de « cachetonner dans les théâtres privés ». C'est méconnaître son parcours, elle ne l'oubliait pas et se souvenait d'un théâtre en particulier avec gratitude. Elle le qualifiait de « lieu » ou de « réceptacle » qui lui avait permis de « retomber sur ses pieds » et concluait : « Le sort m'a conduite, une fois de plus, à ce lieu pour moi entre tous privilégié : le Théâtre des Mathurins. Le sort et mon instinct sauvage, ce vouloir mystérieux qui commence là où la volonté n'a point de part si la volonté est seulement ce que raison veut. » Son engagement, comme celui de Laurent Terzieff, est un déni sensible du clivage public/privé. Ne serait-il pas temps que cette querelle, préjudiciable au théâtre, cessât ?

Le sang de Casarès charriait les contrastes de Goya. Le noir et le rouge se dévoraient sur scène comme la nuit s'évanouissant au jour, comme le silence se dérobant à la parole : Elle était faite de la même matière que la tragédie

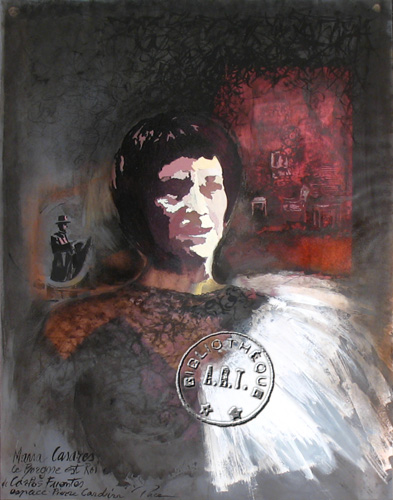

Maria Casarès dans Le Borgne est roi de Carlos FUENTES , vu Pace

Collection A.R.T.

Pièces jouées par Maria Casarès en France

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

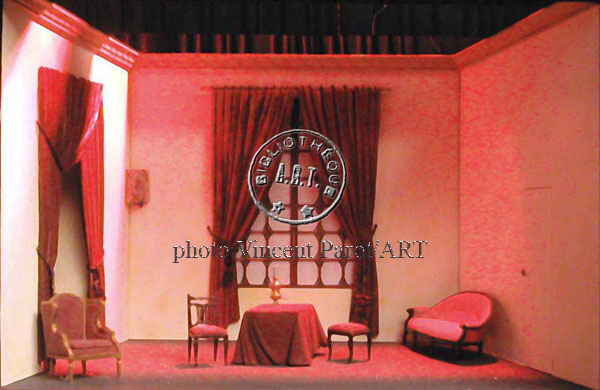

Les Justes d'Albert Camus - Décors de M. de Rosnay

Maquette reconstituée - Collection A.R.T.

1951

collection A.R.T.

1952

1953

1954

Maria Casarès dans Macbeth de William Shakespeare

Fonds Georges Herbert

(photo DR)

René Arrieu, Marc Cassot et Maria Casarès dans Le Père humilié de Paul Claudel

Tournées Herbert Karsenty - 1954-1955

Fonds Georges Herbert

(photo DR)

1955

1956

1958

1959

1960

Collection A.R.T.

1963

1965

Collection A.R.T.

1966

1967

1969

1970

Borgne et roi de Carlos Fuentès - décor de Pace

Collection A.R.T.

1971

1972

1973

1975

1976

1977

1978

1980

1981

1982

1983

1984

Théâtre de Besançon.

1985

1986

Collection A.R.T.

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Mein Kampf de Georges Tabori, décor de Pace

Collection A.R.T.

1994

1995