Paris et ses Théâtres

Le Figaro de Beaumarchais combattant les abus sociaux

La Révolution libère le Théâtre

par Danielle Mathieu-Bouillon

On sait l'importance du théâtre dans le mouvement des idées de la deuxième moitié du XVIIIème siècle et nul n'ignore combien une pièce comme Le Mariage de Figaro de Beaumarchais a compté dans l'émancipation des idées.

Le Figaro de Beaumarchais combattant les abus sociaux

Dans la foulée révolutionnaire, après la prise de la Bastille du 14 juillet, la nuit du 4 Août 1789 voit sombrer les privilèges divers et variés, au nombre desquels, le tout récent privilège obtenu de haute lutte par Beaumarchais en 1777 pour instaurer ce qui deviendra la Société des Auteurs.

Mais paradoxalement, la période révolutionnaire est particulièrement féconde en cr ation d'établissements théâtraux. Les constructions d'édifices se poursuivent. De nombreux architectes travaillent sur ce type d édifices dans la France entière, où l'on a vu que la Province avait pris de l'avance sur la capitale.

La Comédie-Française, qui siège depuis 1782 dans l’actuel Théâtre de l’Odéon, subit aussi les aléas des événements révolutionnaires. Elle va s’appeler Théâtre de la Nation et voir deux tendances se dégager au sein de sa troupe. L’origine essentielle du conflit est la représentation de Charles IX de Marie-Joseph Chénier, dont on a dit :

« Le mariage de Figaro a provoqué la Révolution, Charles IX détruira la royauté. »>

Talma triomphe dans la pièce et va se ranger du côté de son auteur, ce qui va le séparer d’une partie de la troupe, dont certains signeront une pétition pour ne plus jouer avec lui. Dans la complexité de l’époque, cette querelle va s’enfler et aboutir à une scission. Les uns demeurant à l’Odéon, les autres partant, avec Talma, au Théâtre Feydeau.

L'année 1790 qui verra la fête de la Fédération célébrer, en présence de la famille royale, le premier anniversaire de la prise de la Bastille, date qui perdure aujourd hui pour commémorer la fête nationale de la France, voit deux nouveaux théâtres enrichir ce patrimoine parisien :

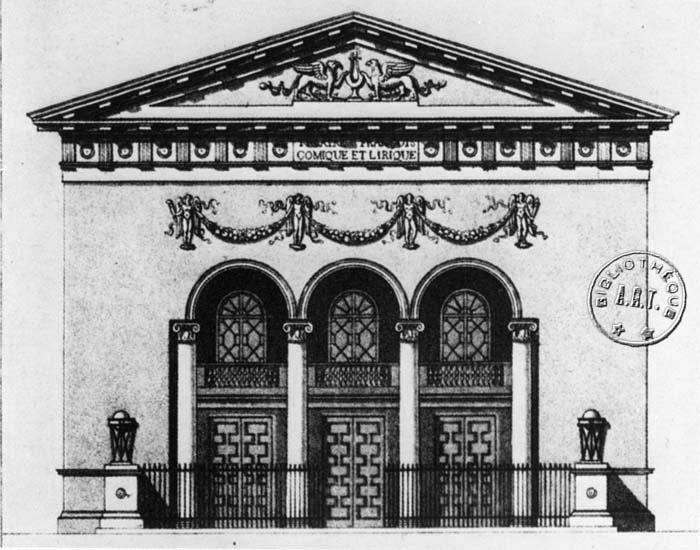

Le Théâtre Français Comique et Lyrique

Rue de Bondy

Aujourd hui à l'emplacement du 52, rue Ren Boulanger. Son architecte, brillant élève de Ledoux (l'architecte des barrières et rotondes de l'enceinte des fermiers généraux dont de nombreux vestiges demeurent dans le Paris du XX me siècle, par exemple la Rotonde de la Villette qui ouvre le bassin du canal au métro Stalingrad) édifie une construction sobre sur un l'emplacement réduit du premier petit théâtre qui avait pour nom, en 1779, celui déjà utilisé de Variétés Amusantes.

La salle des Variétés Amusantes avant la rexconstruction

(Bibliothèque historique de la ville de Paris)

L'étroitesse de la parcelle ne lui permet pas de construire une salle selon les nouveaux critères ; il réussit néanmoins une jolie façade décorée de quatre colonnes et trois arceaux, dans un pur style néo-classique. La salle est toute proche du Théâtre de la Porte Saint-Martin, elle est inaugurée le 21 juin 1790.

Théâtre Français Comique et Lyrique

(Bibliothèque nationale de France)

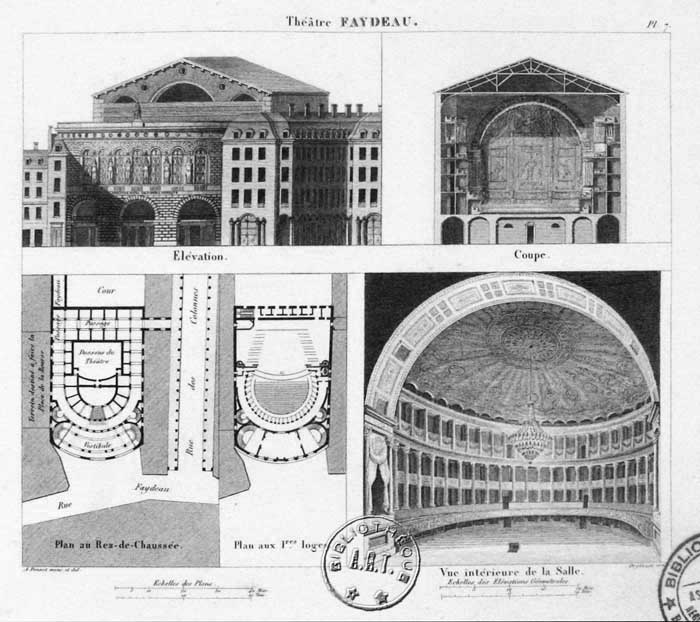

Le Théâtre de Monsieur ou Théâtre Feydeau

Rue Feydeau, situé aux numéros 19-21

Le roi Louis XVI donne à Léonard-Alexis Autié, coiffeur de la reine et Giovanni Viotti, musicien, le privilège d'exploiter le répertoire tant français qu'italien des opéras-comiques. Protégés par Monsieur frère du Roi, le futur Louis XVIII, ils installent d'abord leur troupe sous le nom de Théâtre de Monsieur au Palais des Tuileries dans la célèbre salle des machines, qu'ils évacuent en octobre 1789, quand la famille royale doit regagner Paris dans la tourmente révolutionnaire. Après une période intermédiaire dans la foire Saint-Germain, la décision est prise de construire une nouvelle salle. Les architectes Legrand et Molinos bénéficient en 1790, d'un terrain dégagé avant que ne soit percée, plus tard, la rue des Colonnes.

Théâtre de Monsieur ouThéâtre Feydeau

Collection A.R.T.

Il s'agit d un projet architectural audacieux. La façade arrondie ouvre sur trois grands arcs permettant l accès des voitures, couvert. Au premier étage sept fenêtres hautes, en arc de cercle, ornées de six caryatides, éclairent le grand foyer du public. Ce théâtre capable d accueillir 2300 personnes est très bien accueilli par le public. Ouvert le 6 janvier 1791, le Théâtre de Monsieur (Frère du Roi) devient dès Juillet le Théâtre Lyrique de la rue Feydeau. Alternent des spectacles de Favart, Paisiello et même une reprise du Barbier de S ville. En 1792 la salle est fermée, ses fondateurs s'éloignent.

Dès la République proclamée, le Théâtre va servir comme beaucoup de salles dans cette période troublée, de lieu de rassemblements et alterner ouvertures et fermetures, notamment pendant la Terreur, en 1793. A partir de 1795 il doit accueillir la troupe des comédiens français venus du Théâtre de la Nation (l'Odéon), et se dénomme désormais Théâtre Français de la rue Feydeau. C'est alors l'un des théâtres les plus appréciés de la capitale. Son Directeur, Sageret, tente de réconcilier les Comédiens Français de la Nation qui sont installés dans la salle de Victor Louis, la salle Richelieu avec à leur tête, le déjà célèbre Talma. Désormais l'exploitation du Théâtre Lyrique de la rue Feydeau ne sera plus la même. Face à des difficultés financières, en 1799, Sageret laisse la place à la Troupe de la Nation, qui elle, a son siège au Théâtre de l'Odéon qui vient de brûler. La salle retrouve son nom de Théâtre Feydeau. Il faudra attendre que le futur Napoléon, alors Premier Consul reprenne les choses en main en 1801.

Robespierre célèbre à la Convention l'aspect éducatif de l'art Théâtral, et l'Assemblée Nationale, le 13 Janvier 1791, supprime le privilège royal, libère le Théâtre et reconnaît, au rang des droits de l'homme, les droits de l'auteur, passés à la trappe le 4 Août 1789, en même temps que les autres privilèges..

Loi du 13 Janvier 1791

|

La Comédie-Française perd son monopole. Plus d'une vingtaine de salles diverses vont ainsi voir le jour, auxquelles vont s'ajouter les cirques, et les théâtres de société, parmi lesquelles :

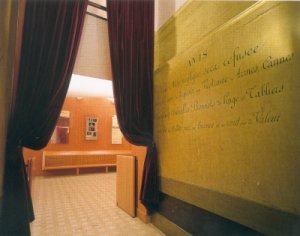

Le Théâtre National de Molière ou Théâtre Molière

Passage des Nourrices (aujourd hui passage Molière) entre 105-107, rue Saint-Martin et 82, rue Quincampoix

Construit en 1791, inauguré le 17 juin, il semblerait que ce théâtre ne présentait pas de façade. La salle formait un cercle d'environ 10 mètres, loges non comprises. Quatre colonnes d'ordre ionique délimitent l'avant-scène. Un buste de Molière était posé au-dessus de l'avant-scène. La salle avait été conservée et oubliée. Reprise par la ville de Paris, après un vaste plan de rénovation, le lieu est depuis 1992, l'actuelle Maison de la poésie, reconstruite sur son emplacement initial, en respectant l'essentiel du plan d'architecture. Le hall ancien et ses inscriptions « d' époque » ont été préservés.

Partie du hall préservée avec les textes

de l'époque révolutionnaire

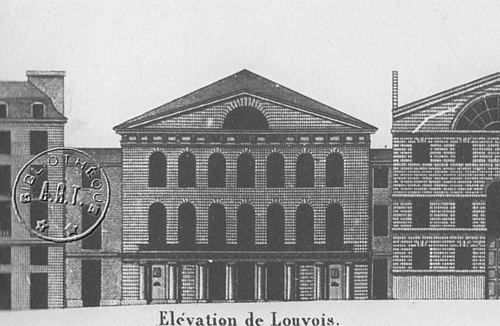

Le Théâtre des Amis de la Patrie, ou Théâtre Louvois

Aujourd hui à l'emplacement du 6, rue de Louvois, en face de la rue Lulli

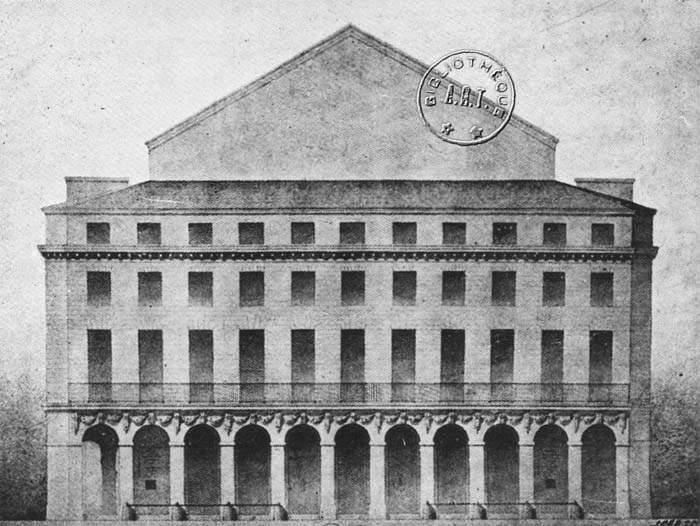

Ce théâtre fut construit en 1791, d'après les plans de Brongniart sur les terrains de l h tel du Marquis de Louvois, Ministre de la guerre de Louis XIV. Confronté à une obligation d'alignement sur le côté pair de la rue Louvois, l'architecte tint cependant, dans sa conception à isoler la façade en créant deux éléments latéraux, plus bas que le fronton classique du théâtre. La façade présentait deux étages avec chacun sept grandes fenêtres cintrées et huit colonnes ornaient le rez-de-chaussée. Un grand amphithéâtre circulaire, augmenté de quatre rangées de loges, en faisait une grande salle qui fut inaugurée le 16 août 1791. Fermée en 1797 elle rouvrit, en 1798, sous la seule appellation de Théâtre Louvois. Elle deviendra un opéra au début du XIX ème siècle.

Théâtre Louvois

Le Théâtre du Marais ou Théâtre Beaumarchais

Rue Culture Sainte-Catherine (aujourd hui 11, rue de Sévigné)

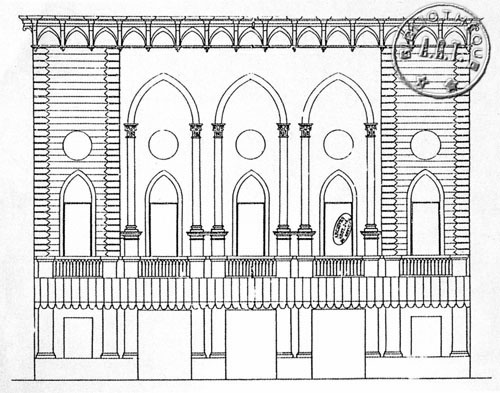

Attribué à une initiative de Beaumarchais, la tradition de l'époque contant que la salle avait été construite avec des pierres de la Bastille, cette salle fut inaugurée le 1er septembre 1791. La particularité de sa façade résidait en des arcs ogivaux encadrant quatre fenêtres, conférant l'ensemble un style résolument néo-gothique qui choqua quelque peu les spectateurs, lors de son ouverture. Ce style redeviendra à la mode à l'époque romantique. Un vestige de façade demeure encore visible.

Théâtre Beaumarchais

(Archives nationales)

Le Théâtre du Vaudeville

Située entre la rue de Chartres et la rue Saint-Thomas du Louvre, c'est-à-dire à peu près l'emplacement de la Place du Carrousel du Louvre

L'ancienne salle de bal du Waux-Hall d Hiver ou Petit Panthéon, construite en 1786, tait située entre deux rues ce qui facilitait les entrées du public. Elle fut transformée en théâtre de 1791 à 1792 par l'architecte Lenoir et fut le siège de comédies respectant le nom du théâtre, et conserva sa tradition de théâtre de foire.

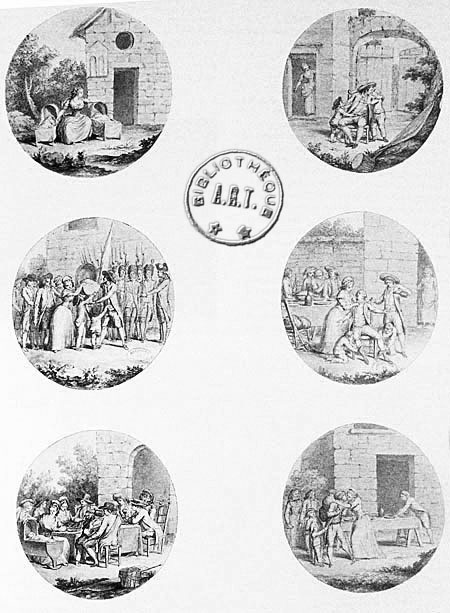

La nourrice révolutionaire ou les plaisirs de l'adoption

5 germinal An II - 25 mars 1794

joué au Théâtre du Vaudeville

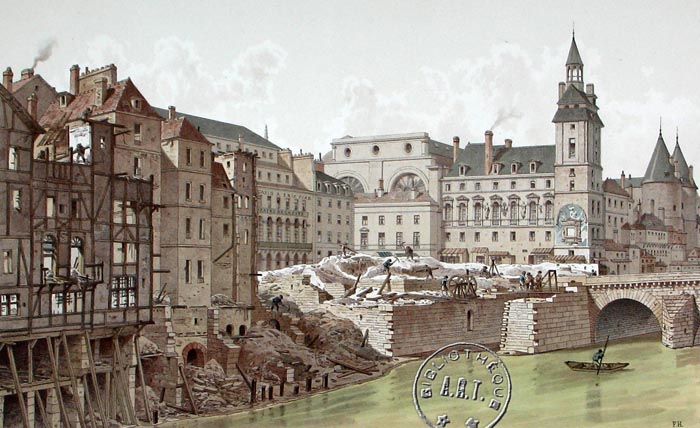

Théâtre de la Cité ou Théâtre d'Henri IV

Construit par Lenoir rue de la Baillerie, aujourd hui Boulevard du Palais

Inaugurée en 1972, cette salle importante pouvait contenir mille huit cents deux mille spectateurs. Son emplacement situé entre deux rues posa le même problème que pour la transformation du Petit Panthéon en Théâtre du Vaudeville. La salle devait se trouver au premier étage. Construite en vaste ellipse, elle comportait quatre balcons, deux ayant été supprimés par l'abaissement du plafond et la création de vastes amphithéâtres.

En 1793, ce théâtre devient le Théâtre Cité s-Variétés. Il s appellera Mozart en 1802.

Le Théâtre de la Cité en 1800 au second plan à gauche

Collection A.R.T.

Théâtre National des Arts, ou Théâtre des Arts

Rue de la Loi (aujourd hui rue de Richelieu), l'emplacement de l'actuel square Louvois. Paris 2èmeTout proche du Théâtre Louvois, ce théâtre s'inscrivait également dans l'ancien lotissement de l'Hôtel de Louvois, mais avait l'avantage d'être entour de quatre rues, les rues de Richelieu, Lulli, Louvois et Rameau ( Le Pelletier ).

Mademoiselle de Montansier, déjà Directrice du Théâtre des Beaujolais au Palais-Royal, fait édifier, d'après les plans de Victor Louis, un vaste th tre ouvrant sur le rue de Richelieu actuelle. Il connaît plusieurs dénominations au gré de la mouvance politique quelque peu agitée de l'époque : Théâtre-National des Arts, Théâtre des Patriotes, Théâtre des Arts. Durant la période de la Terreur, en 1793, elle est incarcérée et son théâtre doit héberger la troupe de l'Opéra, dont le théâtre d'accueil du moment n'est autre que le Théâtre de la Porte Saint-Martin qui vient de brûler. Déjà accusée d'avoir construit un théâtre trop près de la Bibliothèque Nationale, elle aura beaucoup de mal, après avoir été libérée, toucher les indemnités qu'elle réclame.

Ce nouvel Opéra de la rue de Richelieu, parfois appelé encore Théâtre Montansier va servir de salle d Opéra de 1794 à 1820.

L'Opéra Montansier, Théâtre des Arts (square Louvois, face aux Archives nationales)

(Archives nationales)

C'est donc un théâtre à la fois isolé, mais inscrit dans un ensemble urbain, que construit Victor Louis qui peut bénéficier des arcades qui ornent les rues, ce qui confère un aspect quelque peu monumental à l'ensemble.

Les représentations débutent le 15 Aoùt 1793. La salle devient le siège de l Opéra dès 1794. Des am nagements seront réalisés par Brongniart en 1795. Ils consistent essentiellement à faire s'asseoir les spectateurs du parterre, lequel, constitué en gradin, forme désormais un très bel amphithéâtre.

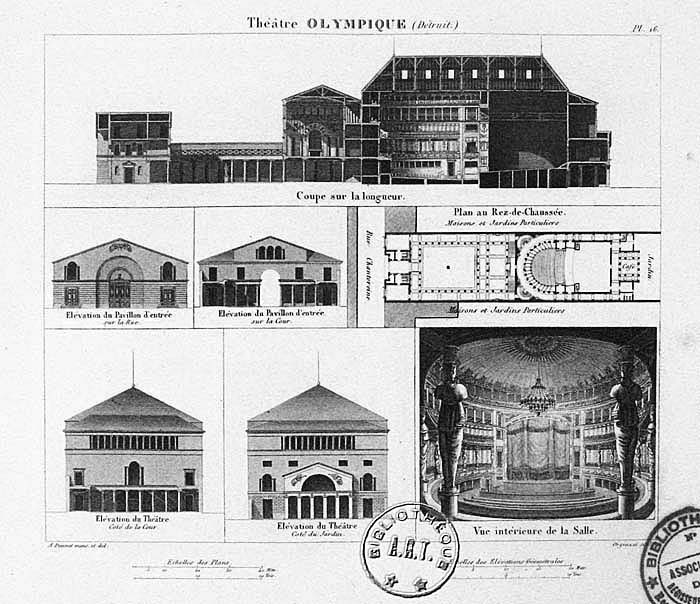

Le Théâtre Olympique

Rue Chantereine (aujourd hui 46, rue de la Victoire) et Rue Saint-Lazare (aujourd hui 39, rue de Chateaudun)

C'est dans un quartier devenu à la mode, comprenant déjà de nouveaux hôtels particuliers construits par Brongniart, Ledoux, Bélanger, où habitèrent d'ailleurs, jusqu au 18 brumaire, Bonaparte et Jos phine de Beauharnais, que ce théâtre est construit, en 1794, par l'architecte Damesme qui avait collaboré avec Ledoux au chantier des fortifications de Paris.

Il devait conserver un petit pavillon, existant déjà sur la rue Chantereine, qu'il transforma en entrée du Théâtre. On avait accès ensuite à un péristyle qui donnait l'accès au foyer ouvrant sur une salle en demi cercle. A l'arrière de la scène, ouvrant sur un jardin, un café . On peut noter l'importante décoration de quatorze caryatides, avec au-dessus, pour soutenir le deuxième balcon un ensemble de colonnes corinthiennes. En 1801, il deviendra le Théâtre des Victoires.

Le Théâtre Olympique

Collection A.R.T.

Parmi toutes ces salles, pour tenter d'être le plus exhaustif possible, mais surtout pour montrer cette surprenante frénésie de constructions théâtrales dans des temps si troublés, on pourrait citer quelques noms de salles moins importantes, qui eurent pourtant leurs heures de gloire :

Waux-Halls et Cirques

Le Palais-Royal, devenu sous la Révolution, un quartier très attrayant pour les parisiens, l'ancien Waux-Hall d'hiver s'en était rapproché dès 1785.

Le Waux-Hall d'été de la rue Samson

Aujourd hui 1 à 5 rue de la Douane

Il est utilisé, dès la Révolution, pour des représentations d'inspiration historiques, avec reconstitutions d'événements majeurs. Un vaste péristyle couvert et elliptique permet aux gens de s'asseoir autour d une piste centrale qui rend aussi possible l'organisation de grands bals. Il est pourvu d'un vaste sous-sol, avec café, salle de billard et de divertissements publics.

Les Cirques

Le Cirque Franconi ou Cirque Olympique :

Établi sur l'ancien cirque Astley depuis 1783, il est repris en 1791, par Franconi qui conserve l ancienne piste et am nage d autres espaces, dont une vaste scène, avec café et vestibule au rez-de-chaussée, foyer au premier étage.

Le Cirque Franconi

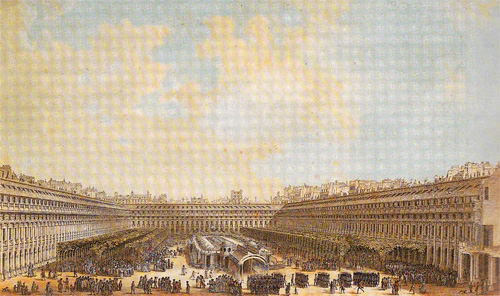

Le Cirque du Palais Royal

Il avait été construit en 1787 par Victor Louis, en forme d hippodrome antique, au centre des jardins du Palais Royal. Ouvert en 1788, il fut détruit en 1799 par un incendie.

Les Jardins et le Cirque du Palais-Royal en 1791

(Musée Carnavalet)

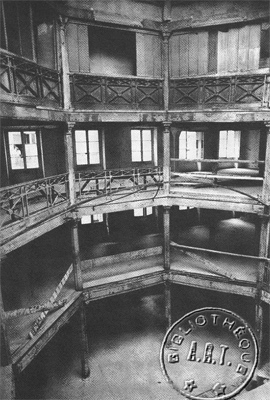

Les Théâtres dans des Églises ou des couvents

Salle duThéâtre du Boudoirs des Muses - 1796

Couvent des Filles du Calvaire - découvert en 1965

(photo P. Riboust)

Bibliographie :

Les Théâtres de Paris pendant la Révolution de G. Radicchio et M. Sajous d Oria (1990)

Le siècle des Th tres de Pierre Frantz et Mich le Sajous d Oria (Paris Biblioth que ISBN 2 84331-033-4)

Les Théâtres Disparus de Philippe Chauveau - Editions de l'Amandier ISBN : 2-907649-30-2

Histoire du Théâtre de Lucien Dubech (en 5 volumes Librairie de France 1931)

Histoire du Th tre d André Degaine (Nizet Février 1993)

Dictionnaire historique des rues de Paris (2 volumes Editions de Minuit 1963)

Iconographie :

Fonds de l Association de la Régie Théâtrale et de la Biblioth que historique de la ville de Paris

Reproductions interdites

Tous droits réservés

© A.R.T / Les Auteurs