L'Illustre Théâtre

Séverine Mabille signe dans le mensuel Rappels les articles consacrés à l’histoire du théâtre. Elle a également collaboré à divers ouvrages comme Le dictionnaire international du bijou, Phèdre : Le choix de l'absolu ou Suzanne Lalique-Haviland, Le décor réinventé. Conférencière et Chargée de missions dans plusieurs musées, elle a aussi mis en scène quelques correspondances dans des “ lieux de mémoire ”. Elle travaille aujourd’hui avec des comédiens ou des metteurs en scène comme Anne Delbée.

Rien ne m'interroge autant que cette condescendance lassée à l'égard d'Alexandre Dumas fils. Combien de fois, au cours d'une conversation l'ai-je entendu qualifier d'auteur bourgeois ? Ce cliché éculé ne cessera donc jamais de jeter une ombre sur son œuvre ? Voici un auteur qui fit d'une demi mondaine l'image latente du sacrifice – Marguerite Gautier – se pencha sur la triste condition des enfants nés hors mariage (Le Fils naturel), pris le parti d'une femme bafouée (Francillon) ou défendit une jeune femme fautive (Denise). Alors reste son style, il n'est pas toujours à la hauteur de la noblesse de ses convictions : l'intrigue s'affadit parfois en un réquisitoire qui perd de son éloquence. Qu'importe Dumas fils mérite d'être enfin reconnu comme l'auteur de drames – certains critiques n'hésitaient à parler de « tragédies bourgeoises » - qui dénonçaient sans complaisance les « appâts rances » d'une bourgeoisie sclérosée.

Alexandre Dumas fils

Du parterre au paradis la salle du théâtre du Vaudeville n'était que bruissement, ce soir du 2 février 1852, lorsque le rideau se leva enfin sur le dernier drame d'Alexandre Dumas fils ; après la levée de l'interdiction du ministre de l'intérieur, Léon Faucher, qui la jugeait immorale. Le Tout-Paris savait que cette pièce, adaptée par l'auteur de son roman publié quatre ans auparavant, lui avait été inspiré par son idylle avec Marie Duplessis. Elle avait vingt ans et à peine trois ans à vivre, rongée par la phtisie, quand elle rencontra aux Variétés le fils de l'illustre Alexandre Dumas également grand amateur de ces horizontales (nom explicite donné au courtisanes au XIXe siècle). Ils s'aimeront un an oscillant entre serments et tourments puis, l'été 1845, le jeune homme lui enverra ce mot de rupture empreint d'accablement: « Ma chère Marie, je ne suis pas assez riche pour vous aimer comme je voudrais ni assez pauvre pour être aimé comme vous voudriez. Oublions donc tous deux, vous un nom qui doit vous être indifférent, moi un bonheur qui me devient impossible. » 2

À la mort de Marie, Dumas fils composera quelques vers en sa mémoire dénonçant l’hypocrisie de la situation de ces femmes du demi-monde, néologisme qu'il invente pour toutes celles dont les boudoirs étaient les antichambres de tristes étreintes tarifées : « Pauvre petite fille ! On m'a dit qu'à votre dernière heure / Un seul homme était là pour vous fermer les yeux / Et que sur le chemin qui mène au cimetière / Vos amis d'autrefois étaient réduit à deux !3

Ce constat amer l’incita à écrire sur la vie dont on meurt et certainement à sublimer le couple formé par Marguerite et Armand Duval. Aujourd'hui cette pièce participe des classiques mais sa création fit souffler non seulement un vent de modernité mais aussi palpiter la vie telle qu’elle était sur scène comme en témoignera Jules Claretie : « C'était quelque chose vers 1830 ( naissance du mouvement romantique inauguré par Alexandre Dumas père et incarné par Victor Hugo)) que d'arracher au théâtre sa tunique grecque ou romaine devenue souquenille et de la remplacer par un pourpoint neuf ; c'était mieux encore, en 1850, de rejeter le pourpoint usé pour mettre, sur le torse en chair et en os de personnages bien humains, le frac de la vie courante, les mornes habits noirs, l'uniforme banal de nos joies et de nos douleurs. » 4

Après le refus de Virginie Dejazet qui ne voulait pas incarner une femme qui se vend 5 et le désistement d'Anaïs Fargueil, Dumas se tourna vers Eugénie Doche.

Eugénie Doche

Wikipedia

La comédienne, habituée des planches du théâtre du Vaudeville, se coula dans le rôle avec d'autant plus de facilité qu'elle participait de ce demi-monde sous le regard aiguisé des Goncourt ; ils seront tout aussi fielleux quant à son interprétation de Marguerite : « Madame Doche, rendons-lui justice elle a déployé dans ce rôle tout ce qu'elle a... de diamants et de belles robes (…) Du talent de madame Doche, nous ne dirons rien : nous n'aimons pas médire (sic) des absents. » 6 Un jugement nullement partagé par Théophile Gauthier, il loua l'actrice supérieure qui s'est « révélée sous un jour nouveau » et insista sur la transformation de Marguerite amoureuse en la comparant, dans un premier temps, à Célimène entourée de ses adorateurs : « Elle a une verve de raillerie, une insolence de beauté, une cruauté d'éclat étonnantes ! » puis à «une jeune fille, humble, timide et tendre.» 7

Lors de la reprise, vingt ans plus tard, Blanche Pierson s'empara vaillamment d'un rôle qui commençait à palir : Francisque Sarcey s'émut de « ses accents d'une tendresse et d'une douleur incomparables ». 8

Blanche Pierson

Mais le succès était d'estime plus que public, les spectateurs, pour la plupart, se moquaient des râles de ce couple déchiré. Cette même année, Zola publiait La Curée, il dépeindra au fil des Rougon-Macquart une humanité crue où les femmes de petite vertu se dénuderont avec le cynisme de Nana… Aimée Teissandier, au Gymnase en 1878, ne suscita guère de curiosité. Il semblait alors que les camélias s'étaient définitivement flétris dans les salles désertées mais c'était sans compter sur Sarah Bernhardt.

En 1880, la Divine préparait une tournée en Amérique, son camarade Pierre Berton lui conseilla vivement d'ajouter La Dame à son répertoire. D'abord réticente la comédienne lu la pièce dans la nuit ; elle pressentit combien le sacrifice de Marguerite produirait une impression d'autant plus profonde qu'elle le jouerait à la lumière contrastée de Phèdre. Reynaldo Hahn témoignera, encore une fois, de cette passion qui sourd de chacune des héroïnes incarnées par Sarah Bernhardt : « Celui qui n'a pas une fois dans sa vie renoncé volontairement à un bonheur, brisé des liens qui l'attachaient à une étape de sa vie, détourné son cœur d'un cœur où il restait encore de l'amour, ne comprend pas ce qu'il y a d'éternel dans le jeu de Sarah. »9 Mais choisir un tel rôle n'est pas anodin, Sarah Bernhardt s'amusera à rapporter les propos cinglants d'admirateurs outrés lui reprochant de jouer une gourgandine ou de mères s'érigeant en parangons de (grande) vertu. Alice James, sœur du célèbre écrivain, lui-même laudateur forcené de Sarah, n'hésitera pas à la comparer à un abcès moral pourri de vanité10

C'est à New-York donc que Sarah Bernhardt paraît pour la première fois dans le rôle de Marguerite ; ce fut un triomphe ! Henry James pourtant peu enclin à encenser Dumas fils s'inclina devant la singularité de cette héroïne déchirée : « Elle demeure une œuvre étonnante (…) L'histoire n'a rien perdu de sa fougueuse jeunesse, son charme que rien ne saurait rendre vulgaire. Ce n'est que champagne et larmes – perversité, crédulité, passion, souffrance dans toute leur fraîcheur… Elle occupe une place éminente parmi les histoires d'amour du monde. » 11

Sarah Bernhardt dans La Dame aux camélias, en tournée américaine, 1881

Collections A.R.T.

En 1897, Eleonora Duse annonçait sa venue à Paris, Sarah Bernhardt lui proposa aussitôt de donner toutes ses représentations dans son théâtre de la Renaissance en lui abandonnant, dans un geste que les journaux rapporteraient à son avantage, toutes les recettes. Mais certainement poussée par son amant, le fantasque poète D'Annunzio, la grande tragédienne italienne, pétrie par Ibsen et par Strindberg, choisit d'affronter Sarah Bernhardt en affichant La Dame aux camélias ! La colère de Sarah Bernhardt sera telle qu'elle usera de mille petits subterfuges pour discréditer sa rivale. Robert de Montesquiou relatera leur première rencontre en usant de l'expression embrassement à « main plates » 12. Un duel à fleuret moucheté s'engagea, sous couvert d'une grande admiration mutuelle, au cours duquel chaque esquive devait discréditer l'autre.

Si la critique (française) pencha largement en faveur de Sarah Bernhardt jugeant la Duse intéressante mais trop retenue : Sarcey déplorait une bonne petite âme qui ruinait son amant en macaroni concédant cependant qu'elle excellait à exprimer la tendresse 13. Certains, comme André Antoine, nuancèrent leur premier sentiment : « En effet, ma première impression fut assez déconcertante ; évidemment la Duse, en dépit d'un masque magnifique, paraissait d'abord d'une élégance discutable. Cette décente et noble simplicité de l'actrice italienne ne se prêtait guère aux gestes d'une courtisane parisienne, mais d'acte en acte, sans cesser de rester elle-même, la Duse dégageait la force de cette œuvre à la fois géniale et médiocre ; avec elle j'entrevis le secret de l'éternelle emprise du personnage sur la sensibilité des foules. » 14 La Duse renonçait à tout artifice, se maquillait à peine, refusait les fanfreluches, les parures et les effets trop appuyés au contraire de Sarah qui ployait sous la charge des colliers (…) peinte, dorée, étayée, machinée, pavoisée pour reprendre l'image signifiante de Cocteau 15. Elle concevait ce drame comme une épure s'inspirant d'une réflexion de l'auteur affirmant que La Dame aux camélias aurait « pu être écrite au Japon mille ans plus tôt. » 16

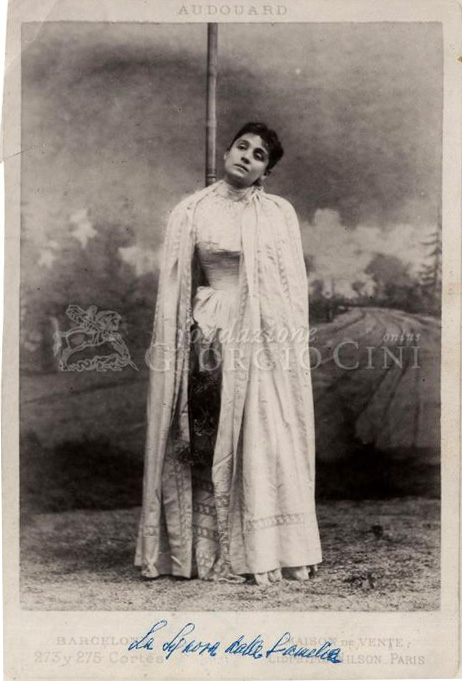

La Duse dans La Signora delle camelie

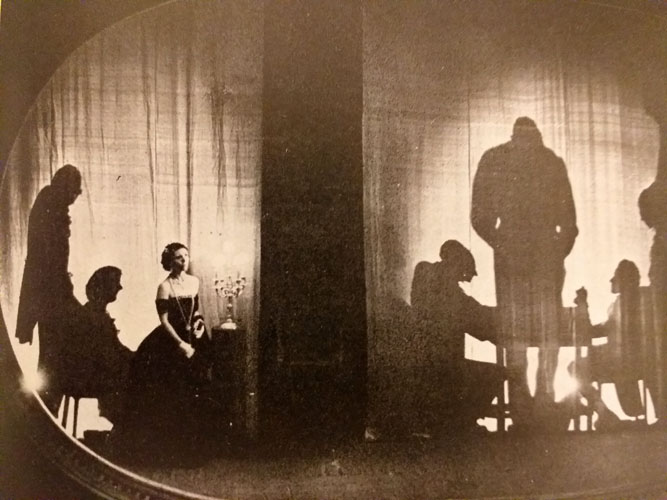

Bientôt contre un réalisme exacerbé, un naturalisme du drame, un jeune acteur et metteur en scène russe, Georges Pitoëff, allait s'opposer à l'esthétique de Stanislavsky et d'Antoine – sans pour autant renier leur héritage - en dénonçant leur vain souci de vérité photographique. Pitoëff créait sur un plateau quasiment nu, repoussait impitoyablement chaque élément jugé inutile, revendiquait l'ascèse comme unique moyen de dégager l'œuvre de toute distraction afférente. Autant le dire immédiatement, rien ne l'attirait dans la pièce de Dumas fils mais face aux demandes réitérées de son épouse, Ludmilla, de se mesurer à ce rôle, il finit par céder et par la monter en 1921 dans leur petit théâtre genevois. Ludmilla Pitoëff allait creuser plus profondément encore le sillon esquissé par la Duse : nul pathos, nulle sensiblerie, nulle psalmodie mais une présence frêle tordue par l'embrasement de la passion, consumée par la douleur. Lenormand, il consacrera un livre à leur épopée théâtrale, attestera de ce parti-pris : « Elle mourait, sans râle, ni toux, dans une concentration hermétique de sa douleur. Aucune actrice à ma connaissance – sauf, peut-être, Sada Yacco 17 – n'aurait, dans le cinquième acte, osé renoncer à ce point aux facilités du théâtre. » 18

Ludmilla Pitoëff

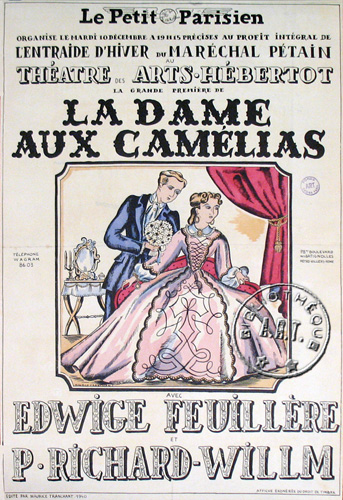

Il faudra attendre dix-huit ans pour qu'une nouvelle interprète vienne éclairer de nouveau ce rôle mythique et presser un public déjà acquis - il la surnommait la reine Edwige - à venir l'applaudir lors d'une tournée organisée en 1939 par l'Union des artistes afin d'entretenir le moral des français en cette sombre période : Edwige Feuillère. Un beau rôle, dira-t-elle, vous laisse des cicatrices pour la vie .19 Nul doute que La Dame participait de ces rôles qui figeaient les stigmates de la passion… A la veille de la guerre, Marguerite accorda à la comédienne un enthousiasme, une sincérité, une émotion qui lui permettait un peu d'oublier la réalité. 20 La critique fut enthousiaste et s'enflamma pour la grâce de l'interprète, les hyperboles fusèrent mais pour Edwige Feuillère, au-delà du succès, cette première confrontation lui offrit la possibilité de faire de ce rôle, un rôle de référence, à l'instar de celui d'Ysé de Claudel, qu'elle ne cessera de déconstruire et de reconstruire : « Je pense à l'homme Albrecht Dürer, qui tout au long de sa vie – comme nous nous reconstruisons à chaque rôle – refit son autoportrait dans des accoutrements qui évoquent le costume de théâtre et révèlent l'acteur en lui. Je pense à ce peintre qui se sculptait dans la connaissance de soi. » 21

Edwige Feuillère et Pierre-Richard Willm dans La Dame aux camélias

Théâtre des Arts-Hébertot

en 1940

Collections A.R.T.

Désormais La Dame est entrée dans ce répertoire sensible où chacun est à même de croiser ces personnages de théâtre qui participent de notre mémoire partagée ; de Cyrano à Phèdre, d'Alceste à Ubu, de monsieur Jourdain à La môme Crevette...

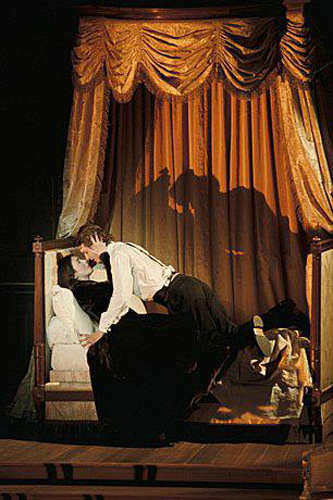

En 2000, Robert Hossein, directeur du théâtre Marigny, proposait à Alfredo Arias de monter La Dame aux camélias avec Isabelle Adjani. Selon les mots du comédien-directeur, l'étreinte du temps qui laisse quelques brisures, quelques éclats et quelques cicatrices avait dicté son choix. Un texte écrit par René de Ceccaty, comparse d'Arias, d'après le roman resserrait la trame autour d'une Marguerite mâtinée d'Adjani – car l'une et l'autre sont habitées par une extrême passion tempérée par une force intérieure et secrète 22 – supprimait certains personnages, en produisait d'autres… Alfredo Arias mis en exergue un drame intérieur, intimiste et intense, proposant à la comédienne un cadre dépouillé pour incarner ce personnage stellaire habité par un réel désir d'absolu.

Isabelle Adjani confiera avoir tâtonné, hésité, plusieurs fois analysé le jeu incandescent d'Alida Vali - femme bafouée par l'homme dont elle est éperdument éprise - dans le film Senso de Visconti. Mais le personnage de la Dame, elle l'a senti quand elle s'est persuadée quil s'agissait d'une séductrice professionnelle vendant son corps et donnant du plaisir. Marguerite est une femme dont on paye les charmes 23

La Dame aux camélias

Isabelle Adjani et Yannis Baraban

Théâtre Marigny - 2000

(photo DR)

La Dame aux camélias aura toujours l'attrait équivoque de la flétrissure malgré sa rédemption. Quelle soit et demeure l'archétype de la courtisane n'est que la concrétisation de cette image latente portée par chacune de ses interprètes jusqu'à la rupture.

Séverine Mabille

avec son aimable autorisation

1 Propos de Jules Claretie (1840-1913), romancier, dramaturge, critique et administrateur général de la Comédie Française de 1885 à 1913.

2 Dictionnaire amoureux d'Alexandre Dumas, sous la direction d'Alain Decaux, Plon, Paris, 2010

3 La fleur du mal, Micheline Boudet, Albin Michel, Paris, 1993

4 A.Dumas fils in Célébrités contemporaines, Jules Claretie, A. Quantin imprimeur-éditeur, Paris, 1882

5 Comédienne, Anne Martin-Fugier, Seuil, Paris, 2001

6 Journal, Jules et Edmond de Goncourt, Robert Laffont, paris, 2004

7 Histoire de l'art dramatique en France depuis vingt-cinq ans, Théophile Gautier, Éditions Hetzel, Paris, 1858

8 Quarante ans de théâtre, Francique Sarcey, Bibliothèque des annales politiques et littéraires, Paris, 1900

9 La Grande Sarah, Reynaldo Hahn, Hachette Paris, 1930

10 Journal, Alice James, Éditions des femmes, Paris,1984

11 Sarah Bernhardt, Arthur Gold et Robert Fizdale, Gallimard, 1994

12 Les pas effacés, Robert de Montesquiou, Éditions du Sandre, 2007

13 Sarah Bernhardt, déjà cité

14 La Duse, William Weaver, Ballard, Paris, 1989

15 Portraits souvenir, Jean Cocteau, Les cahiers rouges, Grasset, Paris, 1984

16 La Duse, déjà cité

17 Sada Yacco (1871-1946) était une danseuse et tragédienne japonaise encensée par le public parisien lors de l'Exposition universelle de 1900

18 Les Pitoëff, H.R Lenormand, Ed. Odette Lieutier, Paris, 1943

19 Propos rapportés par Annie Coppermann dans Les Échos, 16 novembre 1998

20 Les feux de la mémoires, Albin Michel, Paris, 1976

21 Ibidem

22 Propos rapportés par La Dépêche, 5 novembre 2000

23 Ibidem